Introducción – Cartografía del conflicto espiritual urbano

En las últimas décadas se han multiplicado escritos, sermones y conferencias sobre guerra espiritual. A partir de Efesios 6:12, suele definirse como “la lucha de los seguidores de Cristo contra fuerzas espirituales de maldad” invisibles. Pero ¿qué entendemos por esas fuerzas y cómo se las enfrenta? Las respuestas varían según el contexto. En muchos entornos urbanos de clase popular, así como en contextos tribales y sincréticos, predomina el enfoque del “encuentro de poder”: confrontaciones directas entre líderes espirituales y demonios, con prácticas como el exorcismo. En cambio, entre cristianos formados en una cosmovisión occidental moderna, es común el desdén o la ignorancia práctica del tema; otros, por su parte, lo abordan como batallas espirituales territoriales, llamando a “atar al hombre fuerte” de una región o ciudad. Ante este mosaico, conviene precisar de qué hablamos.

Comencemos por afirmar que la guerra espiritual integral no es una práctica esotérica ni un tema reservado a “especialistas”. Es una realidad cotidiana en muchos contextos urbanos frágiles, donde las instituciones son débiles, el crimen organizado influye en la vida pública y la desigualdad erosiona el tejido social. Ahí, la batalla se libra simultáneamente en varios frentes: en el corazón humano, en las estructuras sociales, en las narrativas culturales y en los ámbitos espirituales que moldean la vida de sus habitantes.

En el mundo urbano latinoamericano este entramado es especialmente complejo. Expresiones católicas y evangélicas conviven con prácticas sincréticas y cultos alternativos (brujería, santería, culto a la Santa Muerte, curanderismo, devoción a María Lionza, quimbanda, tradiciones Yoruba cubanas o espiritismo, entre otros). Lejos de ser folclore inocuo, estas prácticas frecuentemente se entrelazan con redes de poder – pandillas, carteles y sectores políticos – que buscan protección, control o “bendición” mediante rituales, pactos o “trabajos” espirituales. En ciudades como Caracas, Medellín Río de Janeiro o la Ciudad de México, no es raro hallar altares en hogares y oficinas públicas, donde se invocan fuerzas espirituales para obtener ventaja, intimidar adversarios o asegurar control territorial. El resultado es un ecosistema espiritual en conflicto donde distintos señoríos (ideologías, sistemas económicos y políticos, relatos y fuerzas —visibles e invisibles—) compiten por la lealtad de personas y territorios.

La Biblia llama a estas fuerzas “principados y potestades” (Ef 6:12). No son “demonios flotantes”, ni actúan solo en un plano etéreo: se encarnan en estructuras políticas, económicas, culturales y religiosas que moldean leyes, deseos, hábitos y mentalidades. En la cosmovisión de San Pablo, toda institución o sistema tiene una interioridad espiritual y una expresión social visible.1 Cuando su interioridad se corrompe, las instituciones se desvían: distorsionan el diseño de Dios, perpetúan el mal, legitiman la opresión y la marginación y resisten la irrupción del Reino, volviéndose idólatras.2 Aunque suelen conservar un rostro amable y prometen orden y estabilidad, el fruto de su consumismo, nacionalismo, culto a la seguridad, ideologías deshumanizantes e instrumentalización de la religión termina generando opresión, exclusión y violencia.

Así, las ciudades contemporáneas —con sus luces y sombras— son territorios disputados donde belleza y violencia, creatividad y corrupción, oportunidad y opresión coexisten. En ese mismo escenario, la Escritura no solo denuncia el mal, sino que anuncia la iniciativa creadora de Dios: plazas donde niñas y niños vuelven a jugar con seguridad (Zac 8:5), mesas y fiestas que restituyen dignidad (Jn 2; Lc 15) y la visión de una ciudad renovada donde Dios habita (Ap 21:1–5). Por eso, junto al “campo de batalla”, la ciudad es también taller de nueva creación —un “campo de juego” de Dios—, un espacio de gozo, encuentro y posibilidad que, mediante el arte, la amistad, el deporte, la fiesta y el cuidado de lo común, reconstruye confianza, teje comunidad y erosiona el poder del miedo. Desde ahí, la ekklesia resiste al mal y colabora con la obra lúdica y restauradora de Dios, cultivando signos visibles de florecimiento espiritual y social en la vida común.

Con esta doble perspectiva, la guerra espiritual integral no puede reducirse a un enfrentamiento meramente místico o declarativo, desligado de las causas estructurales del mal y de los poderes hostiles encarnados en sistemas, culturas y leyes; ni diluirse en un activismo social sin raíz espiritual; ni limitarse a denunciar lo negativo descuidando lo creativo. No se trata de demonizar la cultura ni de atribuir cada problema a agentes invisibles. En su lugar, todo debe abordarse de manera simultánea, mediante discernimiento, oración estratégica y acción transformadora, para reconocer dónde lo espiritual y lo social se entretejen y así desenmascarar, desactivar y redimir las potestades bajo el señorío de Cristo.3

La misión de la ekklesia no es una reacción improvisada a los males urbanos, ni tampoco un mero “rescate de almas”, sino la continuación de la Missio Dei: la misión de Dios que nace en la creación, se manifiesta en Jesús y se despliega por medio de su pueblo para encarnar su reinado en la tierra, anticipando la restauración integral que Dios traerá al final: justicia que libera, reconciliación que sana y paz que transforma.4

Entender y vivir esta misión requiere no solo reconocer el conflicto espiritual en el que estamos inmersos, sino también cultivar una teología madura del poder. Las potestades y poderes que configuran la vida urbana —instituciones, narrativas, estructuras y sistemas— no son en sí mismos demoníacos ni enemigos permanentes. Nacieron con un propósito en la creación, pero pueden desviarse y corromperse. Al mismo tiempo, pueden ser confrontados, desafiados e incluso redimidos bajo el señorío de Cristo. La ekklesia, por lo tanto, está llamada a relacionarse con el poder de manera prudente, cruciforme y esperanzada: abrazando el camino de Cristo que rehúsa dominar o aliarse permanentemente con un poder, opta por servir y confía en la resurrección.

De ahí que el trabajo misional no se limite a resistir o denunciar, sino también a discernir cómo invitar, retar, evangelizar y reconciliar —a veces en tensión, a veces en colaboración— a las potestades que ordenan la vida citadina. No hay enemigos definitivos ni aliados permanentes: todo poder, toda estructura, toda institución puede desviarse, pero también está llamada a ser restaurada. Vivir y anunciar esta esperanza significa caminar la senda de la cruz en medio del ecosistema espiritual de la ciudad, anticipando el día en que todas las cosas, visibles e invisibles, serán reunidas bajo el señorío de Jesús (Col 1:20).

Este ensayo, en consecuencia, no solo ofrece un marco bíblico, teológico, histórico y misional para comprender el conflicto espiritual urbano. Es también una invitación a practicar una teología del poder que permita a la ekklesia discernir, confrontar y a la vez reconciliar, practicando la guerra espiritual integral de manera concreta y encarnada. En medio de tensiones y contradicciones, descubrimos que la misión no se agota en la confrontación del mal: es camino de reconciliación —con las personas, con la creación, e incluso con las potestades— porque Cristo, Christus Victor, ha abierto la posibilidad de que todo sea finalmente restaurado en él.

Parte 1: Contexto bíblico y teológico de la guerra espiritual

Panorama bíblico del conflicto espiritual

La guerra espiritual integral solo se entiende dentro de la Missio Dei: de Génesis a Apocalipsis, la Escritura narra un drama de conflicto y restauración: Dios crea un mundo bueno (Gn 1–2); la rebelión introduce el mal (Gn 3); desde entonces, el Dios trino actúa para liberar y restaurar su creación. El mal no es la suma de fallos morales ni de injusticias aisladas: es una fuerza activa que distorsiona el diseño divino y se expresa tanto en los corazones como en sistemas.

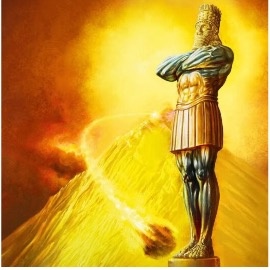

Ya en Babel (Gn 11), los poderosos se unen para “hacerse un nombre”: erigen una ciudad con pretensión de lograr un estatus cuasi divino, consolidando su dominio y excluyendo a otros. Es el primer gesto de soberbia imperial que institucionaliza la idolatría y prefigura los imperios posteriores. Este patrón recorre el Antiguo Testamento: en el Éxodo, Dios “derrota a los dioses de Egipto” (Ex 12:12) y libera a su pueblo de un orden político-económico-religioso que esclaviza (Éx 1–14). De modo semejante, Asiria, Babilonia y Persia no aparecen solo como potencias geopolíticas, sino como estructuras imperiales que canalizan resistencias espirituales al señorío de Dios. Los profetas, por su parte, no solo denuncian a esos imperios, sino también la idolatría y la injusticia social dentro del propio Israel —frutos públicos de una idolatría institucionalizada— que corrompen las instituciones y pervierten la justicia (Is 1:10–17; Am 5:21–24).

En suma, no se trata de fenómenos meramente culturales o políticos, sino de manifestaciones históricas de un conflicto espiritual: tras tronos, ejércitos y economías operan principados y potestades contrarios al gobierno del Creador (Dn 10:13, 20–21).5

Jesús, el Reino y la confrontación de los poderes

Esta trama converge en Jesús. En la plenitud de los tiempos, Él inaugura el Reino de Dios (Mc 1:15) como el Enviado del Padre para “destruir las obras del diablo” (1 Jn 3:8). Cuando proclama “El Reino se ha acercado”, no convoca a un intimismo religioso ni una fe privada, sino a la irrupción del gobierno de Dios en la historia. Como recuerda N. T. Wright, “cuando Jesús habló del Reino tenía en mente el gobierno de Dios desafiando y reemplazando a todos los demás”.6 Por eso, el anuncio del Reino no es neutral: confronta toda autoridad —visible o invisible— que reclame la lealtad que solo corresponde al Mesías (cf. Mt 28:18; Ef 1:20–22).

Su ministerio une proclamación, enseñanza, sanidad y liberación con confrontación directa de los poderes —no solo demoníacos, también religiosos, económicos y políticos—: expulsa demonios (Mc 1:23–27), sana enfermos, desenmascara mentiras que esclavizan (Mt 22:15–22) y denuncia estructuras que oprimen a los vulnerables (Mt 23:1–36; Lc 4:18–19). Estas obras son señales de invasión del Reino para desmantelar el dominio de Satanás: “si por el dedo de Dios expulso demonios, ciertamente el Reino de Dios ha llegado a vosotros” (Lc 11:20). Jesús “ató al hombre fuerte” para saquear su casa (Mc 3:27), fue “ungido con el Espíritu Santo y poder… sanando a todos los oprimidos por el diablo” (Hch 10:38), y se manifestó “para deshacer las obras del diablo” (1 Jn 3:8).

“Cuando Jesús habló del Reino tenía en mente el gobierno de Dios desafiando y reemplazando a todos los demás.“

N.T. Wright

La cruz es la culminación de esta contienda. El aparente triunfo del poder imperial-religioso se revela como derrota: allí donde se intentó perpetuar la violencia y el miedo y aparentar un control absoluto, Jesús rompe el ciclo de represalia no con una fuerza mayor, sino con el amor que perdona, se entrega y rehúsa devolver el golpe (Mc 10:45; Lc 23:34; 1 Pe 2:23).7 Así “desarma a los poderes y los exhibe públicamente” (Col 2:15).8 En clave Christus Victor —la visión clásica de los primeros siglos sobre lo que sucedió en la cruz— la cruz no es solo perdón de pecados y rescate individual, sino la gran victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Es el golpe decisivo en la campaña cósmica de Dios que libera a la humanidad y a la creación del dominio de las tinieblas e inaugura la reconciliación de “todas las cosas” (Col 1:19–20).9 La resurrección sella esa victoria irreversible, aunque su plenitud escatológica aguarda manifestarse.

La ekklesia primitiva y el campo de batalla urbano

La comunidad del Reino no responde a la violencia con las mismas armas: sigue el camino de Jesús, vence el mal con el bien (Ro 12:21; cf. Mt 5:38–48; Ro 12:17–21), y encarna perdón, verdad, hospitalidad y justicia como anticipo de la nueva creación (Ap 21:1–5). Derriba el muro de enemistad que mantiene al mundo dividido (Ef 2:14–16) y testimonia un orden nuevo fundado en la reconciliación. Sin embargo, la ekklesia no combate desde la incertidumbre, sino desde la certeza de una victoria asegurada: aunque el adversario aún actúa (1 Pe 5:8; Ef 6:12), lo hace como poder ya derrotado en la cruz y vencido por la resurrección (Col 2:15; Heb 2:14).

Hechos y las cartas paulinas muestran que la iglesia primitiva entendió su encargo como la continuación del ministerio de Jesús (Jn 20:21; Mt 28:18–20) en pueblos y ciudades imperiales. Éfeso, Corinto, Filipos y Roma eran centros neurálgicos de poder, saturados de templos, cultos idolátricos y jerarquías desiguales. Decir “Jesús es Señor” (Kyrios) no era un eslogan piadoso, sino una afirmación subversiva que cuestionaba la autoridad de César y de las deidades patronales que legitimaban el orden urbano. Por tanto, el discipulado transformaba vidas y redes: alteraba economías —baste ver el disturbio en Éfeso cuando los plateros de Diana vieron amenazado su negocio (Hch 19:23–27)—, desafiaba normas culturales y formaba comunidades con un orden alternativo de justicia y solidaridad. Como resume Ray Bakke: “el evangelio siempre se encarna en un lugar específico y confronta los ídolos que gobiernan ese lugar”.10

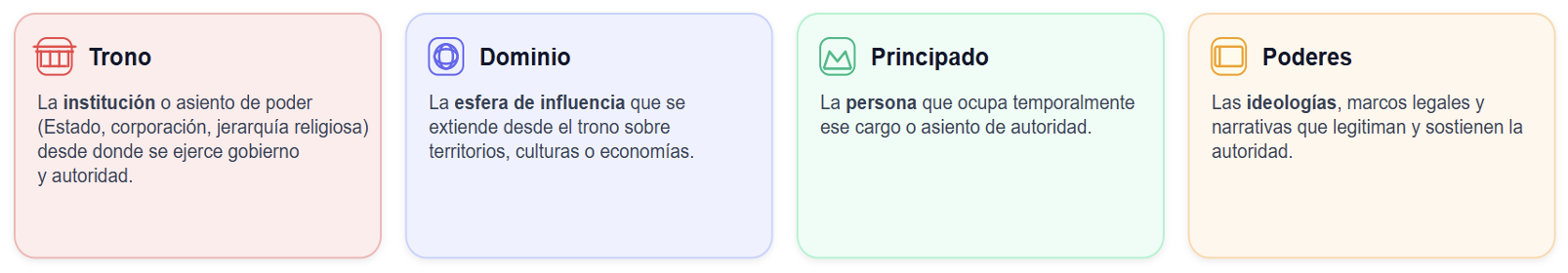

Pablo nombra esta confrontación con un lenguaje de potestades: “tronos, dominios, principados y poderes” (Col 1:16; Ef 1:21); son realidades espirituales que se expresan en instituciones concretas: El trono es la institución o asiento de poder (Estado, corporación, jerarquía religiosa); el dominio es la esfera de influencia que se extiende desde allí sobre territorios, culturas o economías; el principado es la persona que ocupa temporalmente ese cargo; y los poderes son las ideologías, marcos legales y narrativas que legitiman y sostienen la autoridad (véase glosario).

Ejemplos de poderes abundan a lo largo de la historia: la pax romana que legitimaba la dominación imperial; sistemas religiosos, políticos y económicos que mantenían subordinados a mujeres, esclavos, pobres, minorías e “indeseables”. Hoy los vemos en narrativas nacionalistas, racistas, clasistas y consumistas que sostienen exclusiones; en el progreso erigido como fin último; en la familia nuclear reducida a refugio exclusivo; en el partido político elevado a salvador; en la nación absolutizada y la seguridad idolatrada; y, en no pocos contextos actuales, en discursos populistas que prometen “devolver el país al pueblo traicionado”, otorgan identidad, significado y pertenencia mediante un mapa moral binario (nosotros/ellos), convierten el agravio en combustible político contra “las élites”, los migrantes, y los que piensan diferente, desplazando la corresponsabilidad cívica.11 A ello se suman economías extractivas que devastan territorios e invisibilizan pueblos indígenas; regímenes de desinformación y vigilancia algorítmica que moldean deseos y opinión pública; sistemas financieros y urbanos —usura, discriminación crediticia por zona, gentrificación expulsiva— que perpetúan segregaciones; y la trata de personas operada por redes criminales que cooptan instituciones y normalizan la violencia. Así se comprende que las potestades no son meras abstracciones espirituales, sino realidades encarnadas en estructuras que moldean la vida social y, al mismo tiempo, expresan dinámicas invisibles de opresión y resistencia al señorío de Cristo.

Por eso, el Nuevo Testamento presenta el mundo y sus ciudades como campo de batalla: un cruce de cultos, mercados, propaganda, grupos de interés, y poderes que pueden volverse canales de potestades que reclaman lealtades indebidas (Ef 6:12).12 La respuesta de la ekklesia ante este panorama no puede ser pasiva: es llamada a participar, ciudad por ciudad, en la Missio Dei para derribar “fortalezas” —patrones mentales y narrativas colectivas— con medios no carnales (2 Co 10:3–5). Como subraya David Bosch, “la comunidad cristiana está atrapada en la lucha cósmica entre Dios y las fuerzas del mal”; en consecuencia, su misión no se reduce a la conversión individual, sino que reclama la creación entera para Cristo,13 anticipando una ciudad renovada donde la vida comunitaria se regocija ante el Cordero (Ap 21–22).

En consecuencia, la ekklesia no es un refugio privado ni un enclave intimista, sino embajada y avanzada del Reino: está situada para discernir las batallas clave de la ciudad y participar en ellas con las armas de la luz (Ef 6:10–18; Ro 13:12). En Éfeso, una ciudad saturada de cultos imperiales y jerarquías desiguales, Pablo traduce la espiritualidad del Reino en una estrategia concreta para enfrentar las potestades sin reproducir su violencia: la célebre “armadura de Dios”.

El cinturón de la verdad simboliza integridad y coherencia: una comunidad ceñida con verdad desactiva la manipulación y las narrativas falsas que sostienen los sistemas opresivos. La coraza de justicia protege el corazón del miedo, de la indiferencia y de la hipocresía, encarnando un orden alternativo donde se practica la equidad y se restituye dignidad.

Los zapatos del evangelio de la paz invitan a caminar con disposición reconciliadora en medio de la fragmentación urbana: en lugar de avanzar con armas, la ekklesia pisa el suelo de la ciudad con gestos que siembran shalom —confianza, perdón, amor al prójimo, servicio y hospitalidad—.

El escudo de la fe permite resistir los “dardos encendidos” del cinismo, la desesperanza y la idolatría del poder, afirmando que la realidad última no es el miedo ni la fatalidad, sino el Reino que viene. El casco de la salvación protege la mente: renueva el pensamiento (Ro 12:2) frente a ideologías de dominación y narrativas de escasez, sosteniendo una esperanza escatológica que impulsa a perseverar. Y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, no se empuña para destruir, sino para discernir y liberar: proclamar la verdad que corta cadenas y anuncia que otro Señor reina. Finalmente, la exhortación a “orar en todo tiempo en el Espíritu” (Ef 6:18) cierra el círculo: la oración no es evasión, sino el aliento que mantiene viva la misión. Orar, discernir y actuar forman un solo movimiento que traduce la espiritualidad del Reino en compromiso público.

Revestida de estos signos, la ekklesia se convierte en comunidad alternativa que desmantela el poder destructivo de las potestades no por fuerza ni coerción, sino por fidelidad, verdad y amor cruciforme. En medio de las tensiones de la ciudad, esta armadura no es un blindaje defensivo, sino una disposición misional: un modo de vivir bajo otro señorío que revela, en la práctica, que la victoria pertenece al Cordero.

Su encargo es encarnar un orden alternativo y proclamar la soberanía de Cristo en todo ámbito (Fil 2:9–11; Col 1:15–20), de modo que la ciudad vea y toque una comunidad que vive bajo otro Señor, mientras esa anticipa el shalom del Reino y muestra que “el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo” (2 Co 5:17–20; Col 1:19–20; Ap 11:15; Ap 21:1–5). Apocalipsis re-presenta esta tensión entre el Reino de Dios y las “bestias” que simbolizan imperios y sistemas injustos (Ap 13–18) y llama a la ekklesia a perseverar y dar testimonio fiel “hasta la muerte” (Ap 12:11). Esa resistencia no se limita a la confrontación: también cultiva prácticas públicas de alegría, belleza y convivencia —fiesta, hospitalidad, cuidado de lo común— que encarnan el Reino en lo cotidiano.

En suma, el conflicto espiritual que la Biblia traza de Génesis a Apocalipsis no se reduce a episodios dispersos: es cósmico y público; abarca cielos y tierra y, en clave de la Missio Dei, reclama la historia para el Reino de Dios.

Parte 2: Perspectivas históricas sobre la guerra espiritual: desde la iglesia primitiva hasta hoy

Con este trasfondo, los desarrollos teológicos e históricos de los últimos dos mil años pueden leerse como intentos —con aciertos y desvíos— de comprender el alcance de la victoria de Cristo sobre los poderes y su aplicación pública en la vida de la iglesia. No extraña, entonces, que la iglesia haya entendido y practicado la guerra espiritual de modos muy diversos, siempre en diálogo con su contexto.

Siglos I–V: Iglesia antigua

En los primeros siglos, los Padres de la Iglesia concibieron la salvación como victoria decisiva sobre Satanás y sus huestes —lo que describieron como Christus Victor o “teoría del rescate”: una liberación que arranca la humanidad del dominio del maligno y la reintegra bajo el señorío de Cristo.14 En coherencia con esta visión, la comunidad cristiana practicaba exorcismos, especialmente en el proceso de conversión, para liberar a las personas de la influencia demoniaca.15 Sin embargo, no se trataba de fórmulas rituales ni de “batallas” directas con los demonios. Como subraya Tertuliano (c. 155–c. 240 d. C.), la liberación proviene del poder del nombre de Cristo: la autoridad que los cristianos ejercen sobre los espíritus impuros nace de invocar ese Nombre y de recordarles el juicio que Dios ya decretó por medio de Cristo.16

Autores como el obispo Ireneo de Lyon en Francia (c. 130–202) y el obispo Atanasio de Alejandría en Egipto (c. 296–373), situaron la obra de Cristo no solo en la esfera personal, sino como un acto cósmico que desbarata potestades y restaura la creación.

Esta convicción se encarnó en la vida litúrgica de la ekklesia: la catequesis prebautismal incluía exorcismos y la renuncia a Satanás; el bautismo se comprendía como traslado de dominio y lealtad a Cristo Rey (Col 1:13)17; la Eucaristía se vivía como memoria de la victoria pascual (“medicina de inmortalidad”, dirá Ignacio de Antioquía18), y la penitencia como desenmascaramiento de las cadenas del pecado y reintegración al Cuerpo de Cristo. Aunque Satanás y sus demonios podían influir mediante el engaño, la tentación, la herejía, la idolatría, las religiones falsas, la enfermedad y los ataques a la mente —y afectar a la Iglesia en su conjunto mediante la división y la complacencia—, no tenían poder en sí mismos: su alcance dependía de cuánto cada creyente les permitiera actuar. Como recuerda Justino Mártir, “cada cual, por libre elección, obra rectamente o peca”.19

Por ello, la armadura de Dios (Ef 6) se afirmó de manera constante como metáfora y marco de la guerra espiritual. El poder no radica en técnicas humanas de poder, sino en la humildad, la oración personal, el Nombre de Cristo y una comprensión veraz de la Palabra; junto con prácticas como el ayuno (en especial miércoles y viernes), la oración comunitaria y salmódica, la limosna y la hospitalidad20 consideradas armas que quiebran el dominio del ego, resisten a los poderes y reordenan la vida hacia el amor.21

Ahora bien, aunque mucha de la enseñanza y práctica sobre la guerra espiritual se situaba en el ámbito personal, Padres como Ireneo de Lyon (c. 130–202) y Atanasio de Alejandría (c. 296–373) entendieron la obra de Cristo también como un acto cósmico que desbarata las potestades y encamina la creación hacia su restauración. No hallamos en ellos referencias explícitas a “espíritus territoriales” ni a una “guerra espiritual de nivel estratégico”; sin embargo, ya en el siglo II, Justino Mártir (c. 100–165), sostuvo que los “dioses” de los griegos y sus manifestaciones remiten a espíritus reales (daimones) y atestiguó que los cristianos los expulsan invocando el nombre de Jesucristo. Esta lectura desenmascara la religión cívica como un frente de la misma contienda espiritual.22

Desde ahí, la contienda no fue solo interior, sino también pública, como resistencia práctica a la lógica opresiva de dominación del imperio: rechazo del culto imperial y de los gremios idolátricos; prudencia frente a espectáculos y juegos violentos alimentados por deseos desordenados; y obras de misericordia que dignificaron a quienes el imperio marginaba (cuidado de huérfanos, viudas, enfermos y personas rescatadas).23 Muchos cristianos, además, rehusaron el servicio militar por los juramentos y ritos vinculados al culto del emperador. Por esta resistencia, se les acusó de deslealtad, subversión o incluso de “ateísmo” (por no adorar a los dioses ni al emperador), alimentando persecuciones intermitentes. En este horizonte, el martirio se interpretó como victoria sobre las potestades (Ap 12:11): entregar la vida sin devolver el golpe desenmascara su impotencia última —aunque puedan matar el cuerpo, no arrebatan la lealtad debida al verdadero César: Cristo.

Para la Iglesia antigua, la guerra espiritual se libró por dentro (oración, ayuno, vigilancia del corazón) y por fuera (sacramentos, disciplina, obras de misericordia, resistencia al aparato imperial y testimonio público) no como huida del mundo, sino como otra forma de habitarlo bajo el Reino.

En paralelo, se profundizó el combate interior. Los Padres y Madres del desierto —con Antonio de Egipto (c. 251–356) como figura paradigmática— formaron comunidades de oración y trabajo aislados de las ciudades. Ahí cultivaron la vigilancia del corazón: discernir y combatir los pensamientos, tentaciones, mentiras y apegos que desordenan la vida (los logismoi24), sosteniendo la lucha con oración, ayuno, lectura de la palabra y obediencia. De aquí brota la corriente de sobriedad y oración continua, encapsulada en la “oración de Jesús (“Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”25) que más tarde madurará en el Oriente cristiano — en Monte Athos, Sinaí y Palestina— hasta su formulación clásica en los siglos XIII–XIV con Gregorio Palamás y los concilios de Constantinopla.

En síntesis, para la Iglesia antigua la guerra espiritual se libró por dentro (oración, ayuno, vigilancia del corazón) y por fuera (sacramentos, disciplina, obras de misericordia, resistencia al aparato imperial y testimonio público) no como huida del mundo, sino como otra forma de habitarlo bajo el Reino.

Siglos IX–XV: Edad Media

En la Edad Media (c. 950–1500), el combate espiritual se expresó principalmente en prácticas litúrgicas y sacramentales orientadas a “proteger y purificar a las comunidades”26, entendidas como medios de gracia para resistir al mal. Se multiplicaron los ritos de exorcismo, las bendiciones de casas y campos (rogativas), el uso de sacramentales (agua bendita, reliquias, escapularios), las procesiones y peregrinaciones, así como la disciplina de la penitencia y el ayuno comunitario. Todo ello quedaba enmarcado por un calendario litúrgico que configuraba el imaginario de una cristiandad en lucha —con San Miguel como protector y la Cuaresma como tiempo de combate—. Estas prácticas, en su mejor versión, ofrecían a las comunidades un ritmo común de fe, generaban cohesión social en medio de la inestabilidad política y económica, y recordaban que la vida cotidiana estaba inserta en un drama espiritual mayor.

Sin embargo, este énfasis no estuvo exento de riesgos. Con frecuencia, la lucha espiritual se redujo a ritualismos formales —e incluso a prácticas con tintes mágicos—, desligados de la justicia y la misericordia. Así, prácticas como los ayunos, peregrinaciones, participación en festividades y rezos eran impuestas sobre la población general con la expectativa de obediencia bajo pena o como el único medio para asegurar la salvación, mientras que los abusos de las élites —cobros usurarios, cargas feudales excesivas, explotación campesina e injusticia al pobre— eran con frecuencia tolerados o incluso justificados por las estructuras eclesiales, siempre y cuando se mantuviera una religiosidad externa visible.27 En no pocos casos, las prácticas religiosas fueron cooptadas por intereses de poder: la mercantilización de indulgencias y reliquias, el uso político de procesiones, patronazgos y cofradías para legitimar autoridades civiles o señoriales, e incluso la persecución de disidentes y minorías bajo acusaciones religiosas que, en realidad, solo servían para consolidar el control social y político.28

Siglos XVI–XVII: Reforma protestante y católica

Por ello, los reformadores —Martín Lutero en Alemania (desde 1517), Ulrico Zwinglio en Zúrich (1520s), Juan Calvino en Francia y Ginebra (desde 1536), y John Knox en Escocia (desde 1559)— denunciaron una religiosidad sin fruto y llamaron a volver al poder de la Palabra y a una fe viva como armas centrales contra el mal.29 Subrayaron que la Escritura y la justificación por la fe eran las defensas principales frente a las obras de las tinieblas. En la práctica, esto se concretó en dos frentes:

- Crítica a falsas seguridades: la “magia sacramental” y el comercio de indulgencias fueron desenmascarados como prácticas que ofrecían protección ilusoria y no eran bíblicos.30

- Recuperación de medios de gracia auténticos: la predicación y la catequesis,31 la traducción y difusión de la Biblia para formar conciencias32, el sacerdocio de todos los creyentes, la oración personal y el canto congregacional de salmos33, y una disciplina eclesial y orden comunitario que se acompañó de redes de educación parroquial.34

De esta manera, la lucha espiritual se desplazó del ritualismo externo hacia la obediencia personal y confiada a Cristo por parte de cada creyente.35 Sin embargo, en este giro también hubo limitaciones: con frecuencia se subestimaron las dimensiones estructurales del pecado — encarnadas en instituciones, leyes injustas, economías opresoras y sistemas políticos corruptos—. Además, en no pocos contextos, la alianza con poderes civiles y ciertas lecturas de la doctrina de los dos reinos, que distingue entre el reino espiritual (iglesia/evangelio) y el reino temporal (autoridades/ley), tendieron a privatizar la fe o a tolerar desórdenes sociales.36 La denuncia profética de la injusticia quedó así por debajo del énfasis en la rectitud doctrinal y la piedad individual.37

En paralelo, la Reforma católica articuló un lenguaje propio del combate espiritual. Los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola (aprobados en 1548) sistematizaron el discernimiento de espíritus (consolación/desolación)38, centrado en Cristo y orientado a elegir lo que más conduzca a glorificar a Dios mediante el amor y el servicio del prójimo (ad maiorem Dei gloriam).39 Teresa de Ávila (1515–1582) y Juan de la Cruz (1542–1591) profundizaron en la batalla interior contra apegos y engaños que enturbian el amor, proponiendo oración contemplativa y purificación del deseo.40 Más tarde, el Rituale Romanum (1614) codificó el ministerio del exorcismo dentro de la praxis pastoral.41

Con acentos distintos, estas corrientes coincidieron en un diagnóstico común: el enemigo opera tanto en el corazón (tentaciones, apegos desordenados, opresión demoniaca) como en hábitos personales, imaginarios culturales, fuerzas demoníacas y estructuras sociales que erosionan la caridad y el bien común. Por ende, “el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras”: caridad que se organiza, hábitos y estructuras que se reforman, decisiones públicas orientadas al bien común y, cuando corresponde, ministerios de liberación y exorcismo ejercidos con prudencia y discernimiento eclesial; lo que Pedro Arrupe (1907–1991), Superior General de los jesuitas, luego popularizó como “amor eficaz al hermano”, un amor que se verifica en justicia, misericordia y servicio concreto.42

Siglos XVI–XIX: Anabautistas, pietismo, metodismo y avivamientos

Tras la Reforma, los anabautistas, surgidos en Zúrich (1525) y luego extendidos hacia Alemania, Moravia y los Países Bajos, insistieron en una guerra espiritual no violenta: discipulado radical, amor al enemigo y rechazo de la coerción estatal como testimonio frente a los poderes (Mt 5). Su enfoque subrayó que la victoria de la cruz no se impone por la espada, sino que se encarna en la fidelidad cruciforme del seguimiento a Cristo.43

En paralelo, el pietismo alemán, impulsado por Philipp Jakob Spener (1635–1705) y August Hermann Francke (1663–1727), acentuó la conversión personal, la lectura bíblica comunitaria, la oración perseverante y la disciplina de vida como armas frente al mal. Sus conventículos —pequeños grupos en casas para estudio bíblico, oración y rendición de cuentas—, junto con obras de misericordia en orfanatos, escuelas y hospitales, mostraban que la guerra espiritual no era solo combate interior, sino también resistencia práctica ante la ignorancia, la miseria y la desesperanza que oprimían a comunidades enteras. Ese impulso cristalizó en iniciativas como el orfanato y las escuelas de Halle (Francke), la comunidad morava de Herrnhut con su cadena de oración y su red misionera (Zinzendorf), y el diaconado femenino de Kaiserswerth (Fliedner). Dio lugar a redes que alfabetizaron a miles, formaron diaconisas, abrieron hospitales, cuidaron a huérfanos y enviaron misioneros alrededor del mundo, mostrando un pietismo con frutos públicos y duraderos.

En esa misma línea, el metodismo de John Wesley (1703–1791) en Inglaterra articuló una santidad tanto personal como social como clave en el combate contra el mal. Wesley solía decir que “el evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social; ni otra santidad que la santidad social.”44 Sus “clases” (grupos de 10–12 personas que se juntaron regularmente para cuidado pastoral y rendición de cuentas) y “bandas” (pequeños grupos de 3–5 enfocados en confesión y santidad) practicaban ayuno y oración, formando discípulos activos con hábitos de obediencia y servicio. De este modo, la fe no se limitaba al alma, sino que se traduce en amor activo al prójimo – ‘fe que obra por el amor’ y ‘obras de misericordia’-: visitar enfermos, asistir a los presos, organizar ayuda a los pobres, y denunciar los vicios que devastaban a las clases populares.45 Para Wesley, la gracia debía hacerse visible como reforma de costumbres, adelantando el orden del Reino en la vida cotidiana.

“El evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social; ni otra santidad que la santidad social.”

John Wesley

Un siglo más tarde, William y Catherine Booth, fundadores del Ejército de Salvación en Londres (1865), operacionalizaron esa “santidad social” con una praxis pública y organizada: evangelización callejera, refugios, comedores, rescate y capacitación laboral, campañas de temperancia y otras obras de misericordia. Así articularon un plan de “guerra” contra la miseria que combinaba conversión, disciplina comunitaria y reforma social, mostrando que el combate espiritual también exige instituciones de justicia y cuidado.

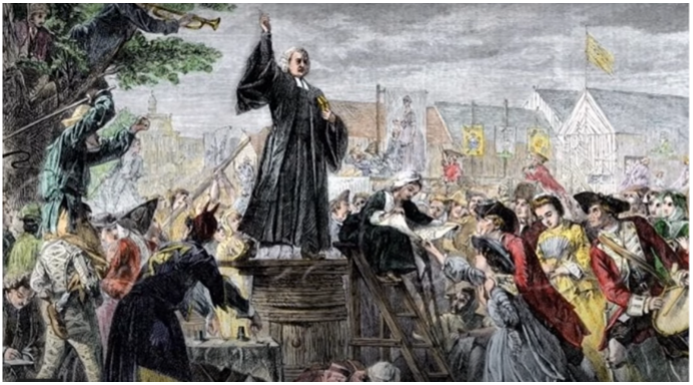

Por su parte, los avivamientos angloamericanos —del Primer Gran Despertar con Jonathan Edwards en Massachusetts (1730–1740) y el ministerio itinerante de George Whitefield a ambos lados del Atlántico, hasta los camp meetings (reuniones de avivamiento) del Segundo Gran Despertar en Estados Unidos (Charles Finney, Cane Ridge, 1790–1840)— concibieron la contienda espiritual como discernimiento de espíritus, oración intensa y llamados al arrepentimiento que rompían cadenas personales. A la vez, catalizaron reformas sociales —abolición de la esclavitud, temperancia y alfabetización popular mediante escuelas dominicales— y desataron un impulso misionero sin precedentes.

Ya en el siglo XIX, el Movimiento de Santidad (Holiness, c. 1830–1910), surgido en Nueva York, y las Convenciones de Keswick (desde 1875, Cumbria, Inglaterra) acentuaron la “vida victoriosa”: entera santificación (segunda gracia), consagración y rendición total para vivir llenos del Espíritu y vencer la tentación, el desaliento y el poder del pecado. Estas corrientes reavivaron la oración corporativa, impulsaron la movilización misionera y renovaron la conciencia de un combate espiritual real; sin embargo, con frecuencia tendieron a individualizar esa lucha, dejando en segundo plano una crítica sostenida a las estructuras de injusticia —aunque hubo excepciones.46

Siglo XX: Pentecostalismo, movimiento carismático y relecturas de los poderes

A comienzos del siglo XX, el pentecostalismo emergió de los cauces Holiness y Keswick, con hitos fundacionales en Topeka, Kansas (1901), y el avivamiento de la Calle Azusa en Los Ángeles (1906–1909). De forma casi simultánea en América Latina, en Valparaíso (Chile) un avivamiento al interior de la Iglesia Metodista Episcopal (1909) dio origen a la Iglesia Metodista Pentecostal, considerada la primera denominación pentecostal del continente. Décadas más tarde, la Renovación Carismática (desde la década de 1960) difundió prácticas de oración intensa, sanidad, liberación e intercesión en iglesias históricas de diferentes denominaciones. Ambos movimientos devolvieron frescura y urgencia a la conciencia de un combate espiritual real y presente. Como sintetizó el misiólogo C. Peter Wagner: “Vivimos en un mundo de guerra espiritual… ignorar esto es dejar de lado una dimensión central de la misión cristiana”.47

Pero, como en otras épocas, ciertos enfoques redujeron la guerra espiritual casi exclusivamente a un misticismo individual o al ámbito demoníaco, con menor atención a las dimensiones sistémicas y culturales del mal. Para corregir ese sesgo, varios corrientes buscaron recuperar la dimensión pública y estructural de la misión cristiana.

Entre esas propuestas, en las tradiciones reformadas y neocalvinistas se desarrolló la noción de soberanía de las esferas: Dios ha establecido ámbitos diferenciados de la vida —familia, Estado, mercado, arte, ciencia e iglesia—, cada uno con responsabilidades propias y límites recíprocos. En ese marco, los cristianos son llamados a servir en cada esfera con competencia e integridad, en favor del bien común y sin imposición sectaria o partidista.48

De modo convergente, el magisterio social católico —desde las encíclicas papales de Rerum Novarum (1891) hasta Gaudium et Spes (1965) y Sollicitudo rei socialis (1987)— elaboró una profunda visión de la sociedad donde el pecado no es solo personal sino también estructural o “pecado social”:49 el mal puede institucionalizarse en sistemas económicos, políticos y culturales que perpetúan la injusticia. El Concilio Vaticano II, especialmente en Gaudium et Spes, afirmó que la Iglesia debe “leer los signos de los tiempos” y participar activamente en la construcción de una sociedad más humana, entendiendo que la gracia de Dios busca transformar las estructuras junto con los corazones.50

Sobre esa base, la teología de la liberación —con figuras como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino y Leonardo Boff— interpretó las realidades de opresión de América Latina como manifestaciones históricas de esos poderes que esclavizan pueblos enteros. Aunque su inspiración principal fue bíblica y pastoral, algunos de sus representantes incorporaron elementos del análisis marxista como herramienta crítica para comprender las causas estructurales de la pobreza y la injusticia. Esa opción metodológica generó tanto fecundidad como controversia dentro de la Iglesia.51 No obstante, su llamado a la opción preferencial por los pobres y a la praxis liberadora ayudó a consolidar la convicción de que el evangelio y la justicia son inseparables, una visión que halló resonancia e impulso en documentos eclesiales como Medellín (1968) y Puebla (1979), donde se reafirmó que la evangelización debe comprometerse con la justicia, la paz y la transformación social como signos del Reino.

Paralelamente, la trilogía de Walter Wink sobre los Poderes planteó que “principados y potestades” deben entenderse como realidades espirituales que habitan en instituciones, ideologías y culturas, las cuales necesitan ser nombradas, desenmascaradas y redimidas.52

En este horizonte, el Pacto de Lausana I (1974) y Lausana II (Manila, 1989) —impulsado por voces latinoamericanas como Samuel Escobar y René Padilla— consolidó la visión de la misión integral, donde evangelización y responsabilidad pública dejan de verse como esferas separadas y se reconocen entretejidas. Como recuerda Samuel Escobar, un evangelio que no toca las estructuras sociales es un evangelio desfigurado que empobrece la vida cristiana.53 Por ende, “la misión cristiana no puede limitarse a lo privado; debe penetrar las estructuras donde el mal se institucionaliza”.54 Recuperar la dimensión pública no es imponer un orden religioso, sino dar testimonio de manera no coercitiva —por persuasión, servicio al necesitado, reformas justas y alianzas para el bien común— de que otro Señor gobierna y que sus caminos traen vida en abundancia.55

En conjunto, estas tradiciones —pentecostal, reformada, católica y misional— coincidieron en reconocer que el conflicto espiritual es real. No obstante, sus formas de comprenderlo y enfrentarlo variaron significativamente: la tradición pentecostal y carismática se centró en el ámbito personal y espiritual del combate (conversión, piedad, santidad, lucha contra demonios); otras tradiciones subrayaron las raíces estructurales y sociales del mal (pecado institucionalizado, injusticia, opresión); y otras, incluyendo ciertas corrientes evangélicas y reformadas, intentaron articular una visión más integral donde lo espiritual, lo comunitario y lo público se entrelazan.

De esa diversidad de acentos surgieron también tensiones y vacíos. En amplios sectores cristianos, persistió la separación entre lo personal (piedad, evangelización) y lo público (justicia, reforma de estructuras). Esta brecha en la comprensión de la misión y de la guerra espiritual impulsó nuevos esfuerzos por tender puentes —desde marcos renovados de misión integral hasta estrategias de “guerra espiritual estratégica” y “toma de esferas”—, algunos fecundos y otros más polémicos.

Siglo XXI: 7M/NAR y nacionalismo cristiano

En este contexto, y sobre la base de la visión neocalvinista de las esferas sociales, surgió en ciertos sectores evangélicos y carismáticos el llamado Seven Mountain Mandate (7M). Popularizado en las primeras décadas del siglo XXI, plantea que los cristianos deben influir en siete “montañas” de la sociedad —gobierno, medios de comunicación, educación, economía/negocios, artes/entretenimiento, familia y religión— con el fin de “recuperarlas” bajo principios bíblicos.56 Su intención declarada es movilizar a los creyentes para un impacto transformador en cada ámbito y establecer principios del Reino en la sociedad, en sintonía con los llamados bíblicos a buscar el bien de la ciudad, ser sal y luz y confrontar estructuras del mal.57

No obstante, su implementación ha generado fuertes debates. En diversos contextos, la visión del 7M se derivó en una agenda de “toma de poder”, que confunde el testimonio del Reino con la imposición de un orden político-religioso, minimiza la pluralidad y convierte a la iglesia en bloque de presión partidista.58 Este deslizamiento hacia un dominionismo teocrático contradice la misión cruciforme de la ekklesia y el carácter servicial del liderazgo cristiano, al apoyarse en una lectura distorsionada de Génesis 1:28, donde el mandato de “fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra” apunta a la mayordomía de la creación59, no a la imposición de un gobierno teocrático sobre la sociedad.60

Con afinidades a la 7M y la intención de “tomar esferas” para Cristo, la llamada Nueva Reforma Apostólica (NAR)61 articuló redes apostólico-proféticas que promueven la cobertura bajo “apóstoles y profetas” contemporáneos, la práctica de decretos proféticos como actos performativos, y la llamada guerra espiritual estratégica, ejercida mediante mapeo territorial, identificación de fortalezas demoniacas y espíritus territoriales, intercesión organizada, y actos simbólicos de “quebrantamiento de fortalezas”, para “discipular naciones” y alinear sus leyes, instituciones y cultura pública con un conjunto restringido de principios bíblicos.62 Su visión, a menudo, enfatiza selectivamente ciertos valores bíblicos mientras ignora otras dimensiones bíblicas esenciales —como el cuidado del pobre, el servicio humilde y la justicia estructural— lo cual plantea serias preguntas sobre su integridad bíblica.

En la práctica, esto se ha expresado en campañas públicas marcadas por un lenguaje de “conquista cultural”: movilizaciones y marchas, coaliciones electorales, candidaturas confesionales, boicots culturales, decretos proféticos en legislaturas y ceremonias para “entronizar” el señorío de Cristo en espacios públicos. Con frecuencia, estas acciones han terminado por confundir la evangelización con la captura institucional de distintas esferas públicas, reemplazar el testimonio cristiano por la imposición de una visión teocrática y diluir la frontera entre misión transformadora y control político, evidenciando una tendencia a priorizar el dominio ideológico y cultural por encima de una ética bíblica integral.63

Cuando esa lógica adquiere cuotas de poder en espacios públicos, no es raro que se traduzca en trato denigratorio, desprecio e incluso violencia —simbólica o material— contra quienes difieren, desalineándose del talante de Cristo y del fruto del Espíritu (cf. Gálatas 5:22–23; Mateo 5:44). Asimismo, en el ámbito del liderazgo cristiano se encumbran figuras y no son pocos quienes, con el ego inflado, sustituyen el servicio humilde por “señorear” sobre los demás, en abierta contradicción con el mandato de Cristo (cf. 1 Pedro 5:2–3; Marcos 10:42–45).

En algunos entornos, esta lógica se ha fusionado con variantes de nacionalismo cristiano: sacralización de la nación, instrumentalización del Estado como vehículo privilegiado del Reino y satanización del adversario ideológico. Aunque se presenta como intento de “traer el Reino”, no se somete a la lógica de la cruz ni al camino de la humildad y la entrega sacrificial; más bien adopta patrones de dominación y exclusión, sacralizando el poder (cf. Filipenses 2:5–11; Juan 18:36). Como muestran las ciudades bíblicas, de Babel a Babilonia, todo poder humano no rendido a Cristo tiende a absolutizarse y volverse opresor, tanto en regímenes abiertamente ateos como en emprendimientos nacionalistas envueltos en lenguaje cristiano.

En ese marco, el nacionalismo cristiano deviene empresa idolátrica que desplaza a Cristo por la nación, el líder o el proyecto político: erosiona libertades en sociedades plurales, deshumaniza al opositor negándole la dignidad de imagen de Dios y desacredita el testimonio público de la iglesia al subordinarlo a ideologías e intereses partidistas (cf. Mt 5:3–12).

Criterios bíblicos de discernimiento

Frente a ello, la tradición bíblica insiste en que los medios del Reino deben coincidir con sus fines: justicia, verdad, servicio empático, humildad, reconciliación y amor sacrificial (Ro 12:2; 2 Co 5:18–20; 2 Co 10:4; Ro 13:12). El liderazgo cristiano, lejos de replicar patrones de poder mundanos, está llamado a reflejar el fruto del Espíritu (Gá 5:22–23). La misión de la ekklesia es pública, sí, pero siempre cruciforme: la cruz define tanto el qué como el cómo. Por eso, el Reino no avanza por captura institucional ni por imposición legal —Jesús rehusó recurrir a “doce legiones de ángeles” y declaró que su reino no se rige por las lógicas de este mundo (Mt 26:53; Jn 18:36)—, sino por un testimonio humilde, una diaconía servicial y una confrontación profética que honran la dignidad humana, buscan la paz de la ciudad (Jer 29:7) y transforman corazones, comunidades y sistemas. Como advierte el teólogo esrilanqués Vinoth Ramachandra, “el testimonio cristiano pierde su integridad cuando busca poder sin abrazar la cruz”64 o cuando confunde la cruz con la espada. La verdadera guerra espiritual no se libra con las armas del mundo, sino con las armas de la luz (2 Co 10:4; Ro 13:12). Por ende, recalca Greg Boyd, “No podemos alinear el Reino con ninguna nación, gobierno o ideología política. El Reino que Jesús encarnó y estableció es único.”65

Parte 3: Puente a la praxis actual

La historia bíblica y el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos muestran que el evangelio siempre ha avanzado en contextos hostiles, atravesando persecución, idolatría, corrupción y violencia. En cada época, la ekklesia —o al menos un remanente fiel— supo leer su tiempo, discernir los poderes que operaban en la cultura y actuar con fidelidad y creatividad.

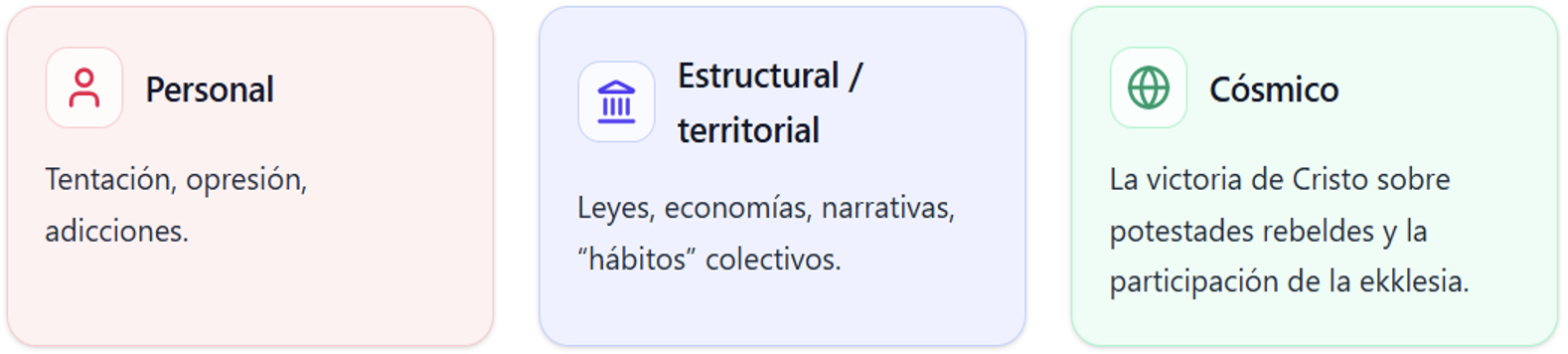

Nuestras ciudades hoy no están exentas de las tensiones del mundo bíblico: idolatrías públicas, concentración de poder económico, corrupción y violencia normalizada, junto con prácticas espirituales que legitiman y blindan estructuras injustas. Como en Éfeso (Hch 19:23–27), donde el evangelio desafió intereses comerciales ligados al culto a Artemisa, o en Corinto (1 Co 1:26–31), donde la ekklesia aprendió a vivir bajo otro Señor distinto a las élites locales, el discipulado urbano actual se despliega en este terreno disputado. Esto exige discernimiento, intercesión y acción para formar comunidades que anuncien y encarnen el evangelio del Reino en medio de una batalla que se libra en múltiples frentes: personal, estructural y cósmico.

Antes de entrar en la praxis, conviene precisar cinco riesgos a evitar y, a la vez, afirmar cinco convicciones que orienten nuestra comprensión y práctica de la guerra espiritual integral en el presente.

Cinco riesgos a evitar

Un desafío central para la iglesia contemporánea es evitar cinco errores igualmente dañinos y peligrosos que desvirtúan el combate espiritual, distorsionan la misión de la ekklesia, y perjudican su testimonio.

- Individualismo privatizante: Reducir la fe a experiencias privadas y desconectadas de lo público, limitando la vida cristiana al ámbito devocional o a la moralidad personal, sin incidencia en la transformación cultural y social. Así, el consumismo religioso convierte la iglesia en un espacio donde se “consume” predicación, música o experiencias espirituales sin asumir un compromiso transformador con la ciudad. El resultado: una espiritualidad intimista y pasiva que puede sostener al creyente en lo individual, pero nunca encarna el shalom en lo comunitario ni denuncia las estructuras que oprimen. La iglesia corre el riesgo de volverse un “club religioso” sin relevancia, olvidando que la fe sin obras es muerta, y que el Reino incluye tanto la rectitud personal como la justicia social (Stg 2:14–17; Mi 6:8).

- Reduccionismo espiritualista: Explicar toda problemática social como actividad demoníaca, sin atender raíces históricas, legales, económicas y culturales. El resultado: la guerra espiritual se reduce a “limpiezas” episódicas o rituales cuasi-mágicos que no confrontan las causas sistémicas del mal, generando falsas expectativas y desilusión. Los profetas bíblicos denunciaron este error al rechazar sacrificios y liturgias desvinculadas de la justicia y la misericordia (Is 1:11–17; Am 5:21–24).

- Reduccionismo sociológico: Tratar el mal solo con categorías políticas, económicas o psicológicas, ignorando su dimensión espiritual. Esto genera activismo bien intencionado, pero sin discernimiento, autoridad ni esperanza para enfrentar el mal en su raíz. El resultado: una lucha que se agota en reformas superficiales o temporales, incapaz de tocar las cadenas invisibles y narrativas subyacentes que atan a personas y comunidades (cf. Ef 6:10–12; 1 Jn 5:19).

- Politización de la fe: Confundir la misión pública de la Missio Dei con la captura partidista o la imposición teocrática de un conjunto limitado de principios bíblicos. Cuando la iglesia se alinea sin discernimiento con un proyecto político o con ideologías polarizantes, ya sean de la izquierda o de la derecha, deja de ser fermento del Reino para convertirse en bloque de poder partidista. El resultado: la iglesia termina reproduciendo las mismas lógicas de dominación que el evangelio confronta; la fe se instrumentaliza para fines políticos partidistas, su testimonio pierde credibilidad y se desvía de su vocación de servicio (cf. Mt 20:25–28; Jn 18:36).

- Triunfalismo ingenuo: Presentar la guerra espiritual como una victoria automática, sin sufrimiento ni cruz, alcanzada simplemente por actos performativos, decretos proféticos, ceremonias simbólicas u oraciones “con unción”. Bajo esta visión, se espera un avance lineal, rápido y sin oposición, generando expectativas irreales que terminan en frustración, desilusión o incluso abandono de la fe. El resultado: una espiritualidad superficial que no prepara a los discípulos para resistir pruebas, persecución o retrocesos. Jesús mismo corrigió este error en sus discípulos, y Pablo recordó que “es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios”. El camino del Reino es cruciforme: sí hay victoria, pero es victoria a través de la cruz, la perseverancia y la esperanza paciente. (Mt 16:21–23; Hch 14:22).

Cinco convicciones para la praxis

Asimismo, necesitamos afirmar ciertas convicciones que definen cómo combatimos y desde dónde lo hacemos. La guerra espiritual integral no es una técnica ni una campaña ocasional, sino un estilo de vida arraigado en la lógica del Reino. Por eso, las siguientes convicciones funcionan como cimientos y brújula. Desde ahí, podemos integrar anuncio profético, intercesión estratégica, evangelismo y discipulado integral con acción comunitaria y compromiso en la transformación de estructuras como expresiones de una misma misión del Reino.66

- Centralidad de Cristo, la Palabra y el discernimiento comunitario: Toda guerra espiritual nace y se orienta en torno a Cristo crucificado y resucitado. Él es la fuente y el centro, y la Escritura —interpretada en comunidad y vivida en obediencia— constituye la defensa principal frente a las obras de las tinieblas, guardándonos del subjetivismo emocional y del pragmatismo activista. Sin embargo, esta centralidad no se vive en aislamiento, sino en el marco de la vida comunitaria. En estos espacios formativos, la ekklesia aprende a leer simultáneamente la Escritura y la ciudad, discerniendo cómo el evangelio ilumina y transforma realidades concretas, de modo que la Palabra no solo se proclame, sino que modele prácticas misionales y un testimonio público fiel al Reino (1 Co 2:2; Col 3:16; Hch 17:11).

- Medios cruciformes: La verdadera victoria no se logra reproduciendo violencia, imposición o exclusión, sino interrumpiendo la espiral de la violencia con el amor que se entrega y rehúsa devolver el golpe, siguiendo a Cristo “que, cuando le maldecían, no respondía con maldición”. En el Reino, fines y medios coinciden: no basta proclamar la verdad, sino vivirla con justicia, reconciliación y amor sacrificial. Por eso, la ekklesia no avanza mediante coerción, manipulación o captura institucional, sino a través de un testimonio visible que se expresa en servicio humilde, hospitalidad generosa y acciones que honran la dignidad humana (Ro 12:17–21; Mt 5:38–48; 1 Pe 2:21–23; Jn 20:21; Ef 3:10–11)

- Vocación misional permanente (no pasiva): La guerra espiritual integral no es resistencia ocasional, sino la vocación permanente de la ekklesia enviada por Cristo. No se limita a reaccionar ante crisis, sino que encarna —en todas las esferas de la vida— la libertad, la justicia y la paz que brotan del Evangelio del Reino.67 La ekklesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en misión continua, manifestando el shalom de Dios en lo personal, lo comunitario y lo estructural (Jn 20:21; Mt 28:18–20; Hch 1:8; Col 1:19–20). Esta vocación se expresa también en prácticas de alegría, juego, arte y celebración pública que dan testimonio visible del evangelio y hacen respirable el shalom en las calles, patios, parques y mercados. La alegría pública es apologética del Reino: desarma potestades que operan por miedo y desesperanza, y anticipa la nueva creación en miniatura.

- Tensión “ya/todavía no”: Vivimos desde una victoria real pero aún no consumada. Esta tensión nos guarda de dos extremos: nos da esperanza sin caer en triunfalismo, y sobriedad sin caer en cinismo. Significa perseverar en medio de la espera, orar con insistencia “venga tu Reino”, practicar paciencia activa, lamentar el dolor y resistir el mal sin rendirse a la desesperación. La fidelidad, en este marco, no se mide por triunfos inmediatos, sino por una obediencia sostenida, por los frutos del Espíritu, y por los signos de justicia y paz que brotan incluso en contextos adversos (1 Co 15:25–28; Ro 8:18–25; Heb 11:13–16; Gá 5:22–23).

- Ekklesia como señal pública: Al formar discípulos resilientes que practican los hábitos del Reino y permanecen bajo el señorío de Cristo en medio de presiones culturales, espirituales y sistémicas, la ekklesia se convierte en embajada del Reino. Su vida común —marcada por la rectitud, santidad, misericordia, justicia económica y reconciliación— se vuelve un argumento tanto espiritual como sociopolítico, un anticipo visible y creíble de la nueva creación que Dios está gestando en la historia (Fil 2:14–16; Mt 5:13–16; 2 Co 5:17–20; Ef 3:10–11).

Con estas bases, pasamos a una praxis coherente y pertinente de la guerra espiritual integral que orienta el combate espiritual en nuestras ciudades de hoy.

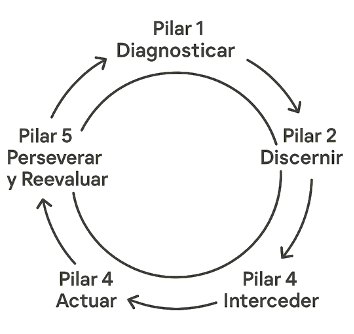

Parte 4: Los cinco pilares de la guerra espiritual integral

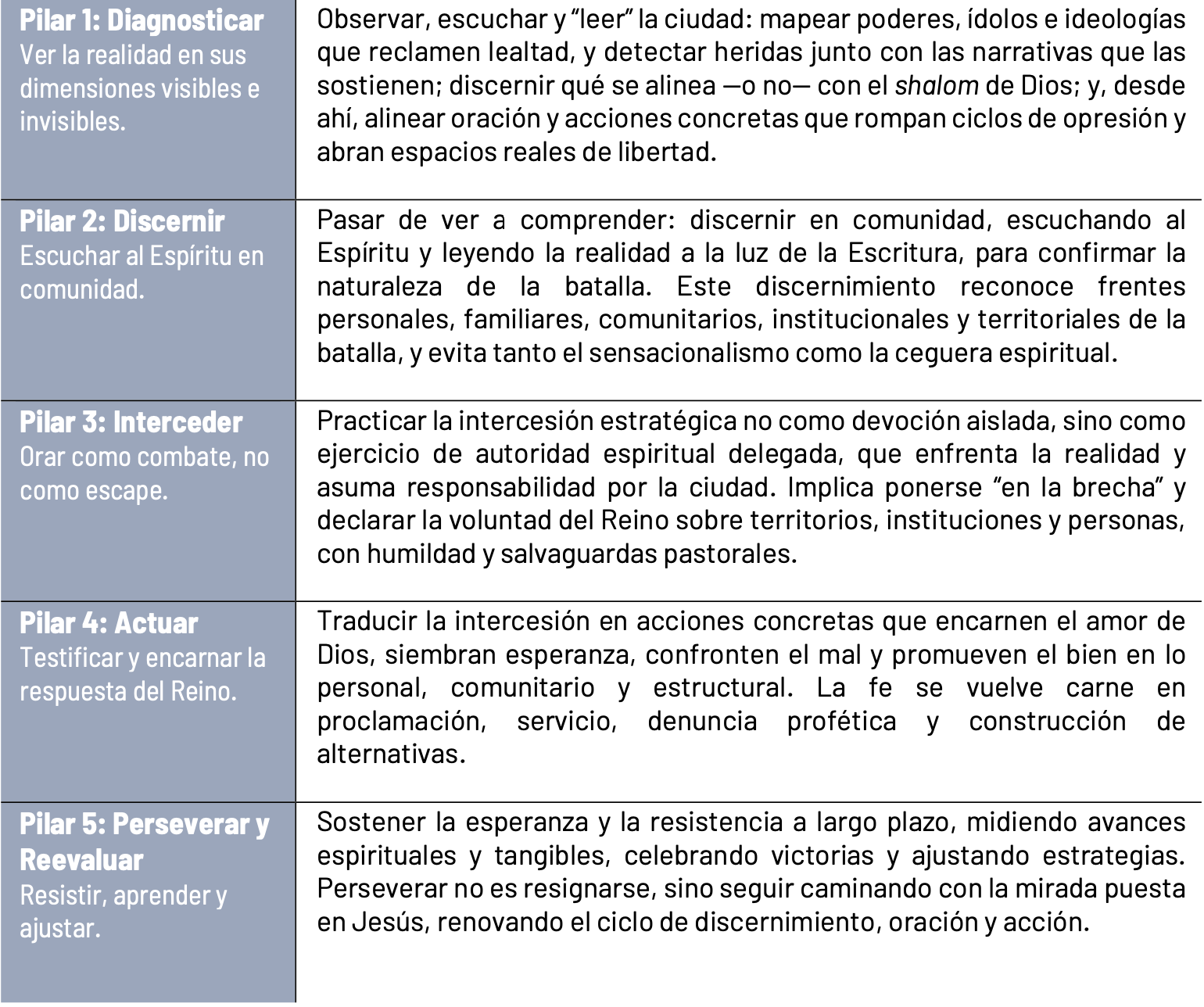

El combate espiritual que presenta la Escritura no puede reducirse a una serie de reacciones improvisadas frente a crisis puntuales. Requiere un marco integral que permita a la ekklesia mantenerse vigilante, discernir la verdadera naturaleza del conflicto y actuar de forma coherente con el carácter del Reino. Los Cinco Pilares de la Guerra Espiritual, presentado en seguida, se despliegan como un ciclo dinámico y reiterativo de cinco movimientos interconectados: Diagnosticar, Discernir, Interceder, Actuar y Perseverar/Reevaluar. Cada pilar se fundamenta en la Escritura, encuentra respaldo en la reflexión teológica y se traduce en prácticas concretas que responden a las realidades espirituales y sociales de la ciudad.

No son rituales ocasionales, técnicas aisladas ni campañas de oración intermitentes; conforman una praxis misional que, lejos de fragmentar la misión, ofrece a la ekklesia una estrategia integral para orientar el combate espiritual: una ekklesia que no solo ora por su ciudad, sino que ora en su ciudad, ora con su ciudad y actúa junto a ella. Esta praxis llama a mirar con ojos abiertos, escuchar con discernimiento, interceder con autoridad, actuar con valentía y evaluar con humildad, perseverando hasta que el shalom de Dios penetre cada rincón de la ciudad

Pilar 1: Diagnosticar – Ver la realidad en sus dimensiones visibles e invisibles

Antes de actuar, la ekklesia ha de mirar la ciudad con mirada profética: sin rehuir la verdad ni maquillar la injusticia. Jeremías lloró por Jerusalén, Isaías denunció a gobernantes corruptos y Amós alzó la voz contra altares convertidos en refugio de opresores. Diagnosticar, entonces, no es solo recopilar datos ni describir problemas; es leer la realidad a la luz del Reino, detectar heridas y discernir las huellas de potestades e ídolos. Unos, los “dioses” del poder, dinero, identidad o seguridad, sostienen y legitiman la opresión y exclusiones hasta institucionalizarlas (véase glosario). Otro, el mecanismo del chivo expiatorio descarga el malestar social sobre grupos vulnerables para fabricar una “paz” falsa (véase glosario). Por eso, el diagnóstico busca distinguir qué se alinea —y qué no— con el shalom de Dios, con el fin de unir oración y acción, romper ciclos de opresión y abrir espacios de libertad. En concreto, esto implica:

- Reconocer heridas y activos: ver la realidad tal como es implica reconocer las heridas históricas y colectivas —violencias pasadas no sanadas, memorias de represión, despojo o traición— así como los activos y fortalezas presentes en la comunidad: liderazgos positivos, redes solidarias, patrimonio cultural y espiritual que puede ser movilizado para la transformación (Jer 29:7; Neh 2:17–18; 1 Co 12:7).

- Mapear los poderes locales: discernir cómo operan en la política, la seguridad, la economía, la educación, los medios de comunicación y la esfera religiosa. Identificar sus dinámicas permite a la ekklesia orar de manera estratégica y actuar con sabiduría frente a las estructuras que moldean la vida diaria de la ciudad (2 Co 10:4; Ef 6:12; Dn 10:13).68

- Nombrar los ídolos: señalar con valentía aquellas lealtades indebidas que reclaman devoción —la nación, el progreso, la seguridad, el partido, el trabajo o cultos alternativos— y que condicionan las prácticas y aspiraciones de la comunidad. Reconocerlos es el primer paso para desmantelar su poder, porque lo que no se nombra no se puede confrontar (Sal 96:5; Jer 2:13; 1 Jn 5:21).69

- Identificar chivos expiatorios: detectar cómo migrantes, jóvenes, minorías u otros grupos marginados suelen ser culpados injustamente para sostener un orden que aparenta proteger el bien común, pero en realidad perpetúa exclusión y una paz falsa (Is 53:4–5; Jn 11:50; Stg 2:6–7).70

Este pilar nos llama a evitar diagnósticos simplistas y a tomar en serio la compleja interacción entre realidades espirituales y sociales.

Pilar 2: Discernir – Escuchar al Espíritu en comunidad

Si el diagnóstico es “ver”, el discernimiento es “comprender”. La información, por sí sola, no produce sabiduría. La ekklesia está llamada a interpretar la realidad desde la mente de Cristo, guiada por la Palabra, la oración y la comunión del Espíritu. El discernimiento bíblico nunca es ejercicio individual aislado, sino proceso comunitario, donde la oración y el diálogo permitan confirmar la verdadera naturaleza de la batalla, preguntando: ¿Qué ídolos, narrativas, creencias, adicciones o ideologías están exigiendo lealtad indebida? ¿Dónde la cruz de Cristo está revelando mentiras y desmantelando ciclos de violencia? El discernimiento reconoce que la batalla se libra en varios niveles —personal, espiritual, familiar, comunitario, institucional y territorial— y que sin esta mirada integrada corremos peligro. Por ello, este pilar incluye los siguientes pasos:

- Escuchar los clamores del barrio: integrar las voces de la comunidad —sus dolores, sueños y esperanzas— como parte del discernimiento espiritual, reconociendo que Dios también habla a través de quienes sufren y de los signos de la realidad (Ex 2:23–25; 3:7).

- Evitar el sensacionalismo: no exagerar la dimensión espiritual hasta desconectarla de lo histórico, económico, social y estructural; evitar una visión mágica o escapista que resulte irrelevante ante el sufrimiento real (Is 1:16–17; Am 5:24).

- Superar la ceguera espiritual: no reducir todo a análisis humano con base en categorías políticas, psicológicas o sociológicas; reconocer que detrás de injusticias y subdesarrollo hay una lucha espiritual que demanda oración, intercesión y acción transformadora con la autoridad de Cristo (Ef 6:12; 2 Co 10:4–5).

- Discernir en comunidad: implica hacerse preguntas incómodas y someter percepciones personales a la Palabra y al discernimiento colectivo para depurar visiones individuales y confirmar la dirección del Espíritu. El discernimiento auténtico – donde se escucha al Espíritu en comunidad – no promueve miedo, violencia ni imposición (1 Jn 4:1–3; Hch 15:28; 1 Co 14:29; Mt 16:24).71

- Probar poderes, espíritus y frutos: evaluar, a la luz de la cruz, los círculos de poder —políticos, económicos, religiosos, culturales, ideológicos, tecnológicos o criminales— para discernir cuáles se alinean con el Reino y dan buenos frutos (amor, unidad, justicia y paz), y cuáles reproducen idolatría, violencia o exclusión. Evitar dejarse arrastrar por “profecías” interesadas, ideologías encubiertas o emociones pasajeras (Col 2:15; 1 Jn 4:1; Mt 7:16–20; Gá 5:22–23).

La comunidad, actuando como un solo cuerpo, depura y afina las percepciones individuales, contrastando lo que cada uno ve y siente con la Palabra y la guía del Espíritu. De este modo, evita tanto las interpretaciones infladas y sobre-espiritualizadas, desconectadas de la realidad concreta, como las miradas puramente humanas que ignoran la dimensión espiritual esencial de la misión.

Pilar 3: Interceder – Orar como combate, no como escape

En el centro de la guerra espiritual integral esta la intercesión: no como un acto devocional opcional o una performativa mágica, sino como un ejercicio de gobierno espiritual que no evade sino enfrenta la realidad. Con la autoridad que Cristo ha delegado a su ekklesia, declaramos la voluntad del Reino sobre territorios, instituciones y personas. Interceder es ponerse “en la brecha” para detener la destrucción, como un centinela que vigila el muro: no solo pide protección; también clama por valor, estrategias y puertas abiertas para obedecer en la historia. Incluye:72

- Lamentar y escuchar: llorar las heridas de la ciudad, dar nombre al daño y sufriente, así como a las mentiras que lo sostienen, y traer la injusticia ante Dios en oración. Al mismo tiempo, escuchar su voz para recibir dirección, contender espiritualmente y obedecer sus instrucciones (Ex 2:23–25; Sal 34:17–18; Neh 1:4–6).

- Confesar y arrepentimiento identificacional: asumir delante de Dios la responsabilidad por los pecados y heridas de la comunidad, pidiendo perdón y clamando restauración. Así, la ekklesia se convierte en un cuerpo solidario que intercede como Nehemías o Daniel, quienes confesaron el pecado de su pueblo y pidieron la misericordia de Dios (Neh 1:6–7; Dn 9:3–5). “Por arrepentimiento, reconciliación y oración podemos reparar los muros derribados de la ciudad.”73

- Ejercer autoridad en oración: ejercer la autoridad espiritual delegada por Cristo en línea con las Escrituras y su carácter. Declarar la voluntad del Reino sobre territorios, instituciones y personas, entendiendo Jesús mismo aseguró que lo que la ekklesia ate o desate en la tierra será confirmado en los cielos (Mt 18:18; Lc 10:19).

- Bendecir y tender puentes: pedir por la prosperidad de la ciudad y trabajar por ella al practicar hospitalidad y cultivar relaciones con personas de paz y líderes comunitarios, autoridades, empresarios, educadores e instituciones. Así, la intercesión abre puertas para construir vínculos que transformen la atmósfera espiritual y social de la ciudad (Jer 29:7; Mt 5:9). Como sintetiza Ed Silvoso, “el evangelismo de oración es hablar con Dios acerca de nuestros vecinos antes de hablarles a ellos acerca de Dios.”74

- Proteger con salvaguardas pastorales: interceder siempre con una ética de cuidado que proteja el bienestar de las personas. Esto incluye protocolos claros contra el abuso espiritual, prácticas de oración informadas por el trauma, derivación a servicios de salud mental cuando sea necesario, y el reconocimiento de los límites entre lo espiritual y lo legal (Jn 10:11; 1 P 5:2–3).75

Este pilar recuerda que la oración no termina en el acto de orar: abre espacio para que el Reino irrumpa y dirija los pasos siguientes. En este sentido, la oración es “la licencia terrenal para la interferencia celestial”76, el acto mediante el cual la ekklesia autoriza, en nombre de Cristo, la intervención del cielo en asuntos de la tierra (Isa 62:6–7; Ez 22:30; 1 Tim 2:1–2). Sin embargo, esta autoridad no es performatividad mágica y no se ejerce de manera arbitraria ni para imponer agendas humanas o un estado teocrático; esta alineada con la voluntad revelada de Dios y expresada en un espíritu de humildad y servicio que debe traducirse en transformaciones visibles y preparar el camino para actuar.77

Pilar 4: Actuar – Testificar y encarnar la respuesta del Reino

Si en Interceder la ekklesia ejerce autoridad delegada abriendo la puerta al Reino en el ámbito espiritual, en Actuar esa autoridad se traduce en acciones concretas que testifican del Reino y encarnan la voluntad de Dios en la tierra. Orar sin actuar sería evasión; actuar sin orar sería presunción. Es el momento en que la fe se vuelve carne en relaciones, iniciativas y estructuras que encarnan el amor de Dios, confrontan el mal y promueven el bien. Esto implica:

- Transformar el entorno: movilizar a la comunidad local para transformar el entorno inmediato: reducir la violencia, rehabilitar espacios públicos, crear alternativas económicas sostenibles y fortalecer redes de apoyo mutuo. Tales iniciativas convierten a la ekklesia en agente de transformación y encarnan el shalom en las calles donde vive la gente (Jer 29:7; Stg 2:15–17).

- Levantar la voz profética: denunciar con valentía las injusticias que esclavizan a la ciudad y, al mismo tiempo, abrir sendas de restauración que enciendan la esperanza. La voz profética no se limita a señalar el mal, sino que proclama la llegada del Reino que libera y sana (Is 58:6–7; Mi 6:8; Lc 3:19).

- Cambiar las estructuras: enfrentar las raíces sistémicas del mal transformando leyes, instituciones y patrones culturales que perpetúan injusticia. Esto incluye incidencia ciudadana, reformas educativas, economías solidarias y promoción de la justicia contra la corrupción y la trata. (Ef 6:12; Mi 6:8).

- Sembrar prácticas de juego y celebración: recuperar y diseñar espacios públicos para el arte, el deporte y la convivencia (calles de juego, festivales de barrio, ligas deportivas, talleres creativos, cafés culturales, huertos/tianguis comunitarios); fiestas del bien común que celebren reconciliaciones y logros vecinales; circuitos de “presencia lúdica” donde niños y adultos puedan jugar sin miedo. Estas prácticas no son evasión, sino estrategia de shalom que cura memorias, teje confianza y debilita narrativas de miedo, para recuperar a la ciudad como campo de juego.

- Sanar relaciones y prevenir chivos expiatorios: Resistir la tentación de culpar a migrantes, minorías u otros grupos vulnerables para sostener una paz aparente. La comunidad de Cristo está llamada a rechazar la lógica imperial de exclusión, proteger al débil y cultivar hospitalidad y restauración de vínculos, siguiendo al Mesías que venció el mal con el bien (Hch 9:26–28; Ef 2:14–16; Ro 12:17–21; 1 Pe 2:23).

Así, la ekklesia confronta el mal sin reproducirlo y, a la vez, siembra semillas de justicia, reconciliación y vida en medio de la fragilidad urbana. Al actuar de este modo, el Reino de Dios se hace visible: la paz deja de ser un eslogan, la justicia un ideal abstracto y el shalom comienza a echar raíces en la historia.

Pilar 5: Perseverar y Reevaluar – Resistir, aprender y ajustar

La guerra espiritual integral es un proceso vivo y de largo aliento; por eso, la perseverancia no es un lujo opcional, sino una necesidad vital. El conflicto espiritual urbano rara vez se resuelve con rapidez: exige tenacidad y la humildad de ajustar el rumbo. Perseverar no es resignarse, sino resistir activamente con la mirada fija en Jesús, mientras re-evaluamos para mantenernos sintonizados con la voz del Espíritu y con la realidad cambiante de la ciudad.78 El ciclo es intencional —escuchar → actuar → evaluar → celebrar → volver a escuchar— y no solo combate el mal presente, sino que nos permite preguntar: ¿qué ídolos han perdido poder? ¿qué víctimas han sido restauradas?; al mismo tiempo, prepara el terreno para la próxima victoria que el Espíritu de Dios quiera conceder.79 Celebrar, por tanto, no es accesorio, es método del Reino: reconocer públicamente avances, gozos y reconciliaciones sostiene la esperanza y vuelve visible a Cristo en la vida común. En este proceso buscamos:

- Mantener la esperanza viva: avanzar con pasos concretos, aunque sean pequeños, confiando en la victoria de Cristo y manteniendo la mirada fija en él. La esperanza no es optimismo ingenuo, sino certeza de que lo que Dios comenzó lo llevará a término (Heb 12:1–3; Ro 8:24–25).

- Resistir las contraofensivas: discernir las tácticas del adversario, cubrir en intercesión y proteger a líderes y comunidades vulnerables. El enemigo busca devorar, pero la ekklesia está llamada a resistir firme en la fe, sabiendo que no lucha sola, sino junto al cuerpo de Cristo alrededor del mundo (1 Pe 5:8–9; Ef 6:11–13).

- Cuidar la salud integral: establecer ritmos de descanso, oración, trabajo y relaciones que sostengan la misión a largo plazo. El desgaste es un arma del enemigo, pero la disciplina de vida mantiene la vocación en fidelidad. Cuidar cuerpo, mente y espíritu es también estrategia de resistencia (Mr 6:31; 3 Jn 1:2).

- Medir avances espirituales: discernir señales del Reino en medio de la comunidad: apertura al evangelio, libertad de ataduras, unidad entre creyentes, reconciliaciones, multiplicación de discípulos e ekklesias, y restauración de víctimas. Estos frutos del Espíritu confirman que la vida del Reino está brotando (Hch 11:21–23; Gá 5:22–23).

- Medir cambios tangibles: evaluar transformaciones visibles: reducción de violencia, resolución de conflictos, más empleo digno, espacios públicos recuperados, mayor cohesión social, políticas públicas justas y narrativas culturales renovadas; y alegría pública: más niños jugando seguros en plazas/calles, espacios públicos recuperados, mayor frecuencia de festivales y convivencias, participación diversa en arte y deporte, y relatos vecinales de alegría y pertenencia. Como en los días de Nehemías, estas evidencias fortalecen la fe al mostrar que Dios actúa en lo concreto (Neh 6:15–16; Is 65:21–23).

- Celebrar victorias parciales: reconocer y dar gracias incluso por avances pequeños, honrando a Dios por su obra en curso. La gratitud fortalece la fe, renueva el compromiso y se convierte en un acto de resistencia contra la narrativa del fracaso, afirmando que el Reino ya está irrumpiendo aunque no en plenitud (Flp 3:12–14; 1 Tes 5:16–18).

- Ajustar y redirigir la estrategia: discernir dónde la opresión aún persiste y responder reasignando recursos, innovando y siguiendo las puertas que el Espíritu abre o cierra. La fidelidad requiere flexibilidad, como Pablo que adaptaba sus planes a la guía del Espíritu, mostrando que cada victoria redefine la siguiente batalla (Hch 16:6–10; 2 Co 2:12–14).

Así, este pilar no cierra el proceso: lo reinicia, evitando el estancamiento y asegurando que la ekklesia avance con fidelidad, poder y sabiduría, respondiendo de forma fresca, discernida y efectiva a una realidad en constante cambio.

Parte 5: Mini Casos Urbanos – Cómo aplicar los Cinco Pilares de la Guerra Espiritual Integral en Zonas Urbanas Frágiles

Esta sección reúne cuatro minicasos paradigmáticos donde los Cinco Pilares —Diagnosticar, Discernir, Interceder, Actuar y Perseverar/Reevaluar— toman cuerpo en barrios reales. No son recetas, sino plantillas abiertas y adaptables. Pueden orientar procesos locales al ayudar a nombrar ídolos propios, adecuar la intercesión al ritmo del barrio, escoger acciones prudentes y atender unos pocos indicadores que de verdad importen. Mediante ese ciclo de aprendizaje, los Pilares dejan de ser teoría y se vuelven prácticas que, paso a paso, siembran esperanza.

Caso 1 — Jóvenes como chivo expiatorio y préstamos “gota a gota” (Soledad, Colombia)

🔎 Diagnosticar: En un barrio popular crece el discurso que culpa a adolescentes por hurtos menores. A la par, los préstamos “gota a gota” asfixian a hogares con intereses abusivos, cobranzas violentas y vergüenza social. Esa presión empuja a algunos jóvenes a deserción escolar o a ser “mensajeros” de cobros; otros terminan perfilados por retenes policiales. Se ve también la presencia de botánicas, altares domésticos ligados a “suerte”, “cobranzas” o “amarres”; algunos jóvenes llevan amuletos de protección vinculados a la deuda.

🧭 Discernir: Se nombran los ídolos que gobiernan las decisiones cotidianas: “el miedo manda” (normaliza retenes y castigos sobre jóvenes pobres, colocándoles bajo sospecha permanente) y “dinero rápido como salvación” (presenta el gota a gota como “oportunidad” y salida “inevitable”). Como capa cultural, operan también “vergüenza como control” (familias callan por estigma) y “protección mágica” (la muerte o el amuleto como resguardo). El resultado es un círculo vicioso: la deuda asfixia y descarga la crisis sobre las familias, empujando algunos adolescentes a hacer cobros para prestamistas o a hurtos menores; eso confirma el estigma y endurece los controles; el joven queda como chivo expiatorio y la deuda como falso salvador que rige la vida del barrio.

🙏 Interceder: Vigilia de lamento por el joven asesinado; arrepentimiento por el silencio eclesial; oración de bendición al CAI (Centro de Atención Inmediata, puesto policial), al concejo y a entidades financieras; proclamación de Jubileo (Lev 25). Se convoca a una campaña de oración interdenominacional de 2 meses, rotativa en templos y parques, intercediendo por familias endeudadas, juventud y autoridades. En paralelo: ayuno rotativo por cuadras y “oración por nombre” (lista discreta de jóvenes/familias/autoridades).

🛠️ Actuar: (1) Clínicas discretas de finanzas familiares en iglesias (asesoría, refinanciación con cooperativas serias, ahorro solidario, fondos rotatorios). (2) Mentoría, trabajo con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y becas-puente para adolescentes (tareas, capacitación vocacional, pasantías, beca-puente). (3) Campaña narrativa “No más chivo expiatorio / Deuda justa” en escuelas, comercios e iglesias (sin señalar actores), con protocolos de lenguaje seguro. (4) Canales de ayuda y denuncia protegida acompañados por ONG y Personería; comercios reciben pautas de derivación y cuidado. (5) ‘Cancha segura’ y punto de orientación: deporte con mentores; orientación discreta y derivación a SENA/cooperativas; “tardes de oficio” mensuales dictadas por vecinos. (6) Grupos Descubrimiento (“Jesús y la Vida”) con adolescentes y madres; bendición discreta de hogares/tiendas que deciden dejar “trabajos” espirituales de cobranza; “Noche de esperanza” mensual con testimonios.

🔁 Perseverar y reevaluar: Se monitorea familias que migran a crédito ético; jóvenes en mentoría/estudio; disminución de paradas policiales a menores; participación de iglesias en la cadena de oración; reportes atendidos por canal protegido; # grupos estudios evangelísticos activos, # hogares que renuncian voluntariamente a “trabajos” y reciben bendición pastoral. Con evidencias, se ajustan oraciones (de contención a reconciliación) y acciones (ampliar ahorro solidario, nuevas alianzas educativas).

Caso 2 — Plantación de ekklesias urbanas que siembran esperanza y cambian dinámicas familiares (Barquisimeto, Venezuela)

🔎 Diagnosticar: En asentamientos densos, muchas familias viven con paternidad ausente por la migración laboral, violencia intrafamiliar, consumo problemático y maternidad adolescente. Las iglesias del entorno ofrecen cultos dentro de sus cuatro paredes, pero con poca presencia cotidiana en el barrio; jóvenes y madres solas cargan el estigma de “problema del barrio”. En algunos hogares, prácticas de espiritismo/curanderismo o devociones como María Lionza se utilizan para “proteger” o “resolver” conflictos, lo que refuerza respuestas de miedo o control.